![]()

Combats de Massiges de septembre à décembre 1915

Au cours de la Grande Guerre, de la mobilisation en août 1914 à son retour à la maison le 5 février 1919, L. Henrio va, de manière très régulière, presque quotidienne, prendre des notes. Il porte dans ses carnets son expérience, son vécu de la guerre au coeur de sa compagnie. Son objectif est clairement annoncé dès les premières semaines du conflit dans sa correspondance avec son épouse : il veut raconter, témoigner une fois la guerre - qu'il n'envisage que courte, évidemment - sera terminée. Il aura là de la matière pour nourrir plusieurs articles dans Dihunamb !, une revue mensuelle en breton qu'il dirige.

Le fait que le conflit dure et se développe de manière tout à fait inattendue, le conforte certainement dans son intention. Les conditions dans lesquelles s'effectue son retour dans ses foyers, une fois démobilisé, font qu'il ne pourra pas mettre son projet immédiatement à exécution. Il lui faut déménager (sa ferme a été amputée d'une importante partie des terres par le projet de construction d'une usine d'hydravions en 1918), sa famille s'agrandit (4 naissances très rapprochées), le coût de la vie a considérablement augmenté, les esprits ont beaucoup changé en Bretagne... Loeiz qui se doit d'abord aux siens le dira lui-même : à l'esclavage de l'uniforme succède l'esclavage de la charrue !

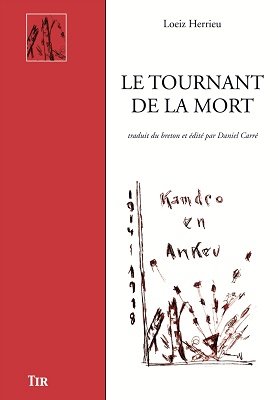

Les carnets ne seront jamais publiés. Loeiz en reprendra le contenu dans les années 1930 pour forger Kammdro an Ankoù (le Tournant de la Mort), son journal de guerre ; une authentique oeuvre littéraire qui a marqué les lettres bretonnes du 20° siècle. On y retrouve les notes puisées aux carnets (une garantie d'authenticité) avec une présentation nourrie par le vécu de l'après-guerre; le vécu de l'homme et celui du militant breton qu'il n'a cessé d'être. Deux traductions françaises de ce journal sont aujourd'hui disponibles : l'une par G. Le Mer et F Le Personnic pour l'association Bretagne 14-18, l'autre par D. Carré publiée 2014 aux éditions TIR (Kuzul ar Brezhoneg).

Daniel Carré, spécialiste de l'oeuvre de Loeiz Herrieu, a récemment traduit les carnets en français, offrant ainsi au public l'opportunité d'approcher un témoignage historique d'importance pour la compréhension de cette guerre et des Bretons qui y participèrent pendant cinq ans. La traduction n'est pas disponible sur papier, mais elle peut être fournie en version .pdf sur simple demande.

Ce sont ces notes prises au jour le jour et 62 des correspondances adressées à Loeiza, sa femme et confidente, pour la période correspondant à la présence du 88°RIT devant Massiges que nous proposons ici avec l'aimable autorisation de la famille de L. Henrio et celle du traducteur

La guerre y est montrée telle qu'elle est, dans sa cruauté et dans son quotidien. Un témoignage exceptionnel, bouleversant, parfois horrifiant et glaçant qui nous est proposé à 100 ans de distance.

"Loeiz accueille la guerre comme la majorité des Français : comme une fatalité, comme une échéance attendue, souvent repoussée, mais inéluctable.

Comme la majorité des catholiques, il y voit aussi la main de Dieu qui, s’Il n’est pas responsable du malheur — seuls, les hommes le sont — laisse venir l’épreuve pour punir les hommes, leur donner l’occasion de se racheter par l’acceptation patiente et résignée de la souffrance, seule attitude qui favorisera la rédemption du pécheur.

Le fait de quitter Lorient dans la précipitation, la séparation totalement imprévue, brutale, d’avec les siens a certainement été un véritable choc affectif .

Loeiz, pas plus que ses compagnons, ne songe évidemment à se révolter, à protester : L’école, l’église, la société a formaté toute cette génération : la loi est la loi et s’y plier est un devoir. Il veut d’ailleurs considérer cet éloignement — une affaire de quelques semaines ! — comme une parenthèse qu’il refermera ensuite pour reprendre l’action militante pour la Bretagne.

Même quand il va falloir se résoudre à accepter l’idée que le conflit va durer, le point de vue de Loeiz ne variera pas d’un pouce : on tiendra, coûte que coûte, jusqu’au bout". (Daniel Carré)

Fait étonnant dont il serait trop long d'expliquer ici les raisons : Loeiz ne prendra jamais son tour de permission, préférant attendre la paix avant de revoir les siens sans avoir à les quitter au bout de quelques jours. Une décision personnelle qu'il ne mentionne nulle part dans le témoignage public et dont le fondement n'est explicité que dans le témoignage privé, dans le courrier à Loeiza, sa femme bien aimée, qu'il ne reverra donc que le soir du... 5 février 1919 !

21 septembre 1915

— Après le repas du soir, nous gagnons Donmartin-sous-Hans pour participer à une réunion de sous-officiers.

On nous projette des vues de la Main de Massiges et des positions allemandes aux environs de Ville-sur-Tourbe. Les photos ont été faites par un officier aviateur. On voit très bien les tranchées ennemies.

Un officier explique comment elles sont faites, où se trouvent les mitrailleuses et les canons.

Le jour où nous déclencherons l’attaque, nous dit-il, nous réduirons ces pièces en miettes comme nous le voudrons.

22 septembre 1915

— À 6 heures, on nous avertit que nous devrons avoir quitté Courtémont avant 8 h et demie. On fait les sacs, on charge les voitures. Départ vers 8 heures. À peine 3 km à faire.

Cote 196 — en face de la Justice (une motte féodale). On creuse nos trous dans la colline. Vers les lignes, là-bas, au loin, l’artillerie tape. Ce n’est pourtant que le début. 8 saucisses se balancent maintenant dans l’air, face à nous ; le ciel est plein d’avions qui épient les mouvements au sol.

À midi, j’avais presque fini de creuser mon trou. J’y dormirai bien sur la paille que nous avons touchée ce soir ; encore un peu à l’étroit, mais tant pis.

23 septembre 1915

— Ça chauffe de plus en plus. L’artillerie n’a pas arrêté de toute la nuit. Les tirs s’intensifient.

24 septembre 1915

— On avance demain matin.

12 h 45. Toute l’artillerie, les pièces lourdes comme les pièces légères, sont entrées en action. On entend les obus fendre l’air avec le bruit d’une tarière qui tournerait très, très vite ; certains partent, d’autres nous arrivent dessus. 3 ou 4 nous passent au-dessus de la tête, mais leur effet est autant dire nul : c’est à peine s’ils explosent. Notre artillerie pilonne, mais l’ennemi répond de même.

Après le repas de midi, on nous lit l’ordre du jour du général Joffre.

C’est le grand jour. Celui dont on parle depuis si longtemps. Celui qu’on attend depuis si longtemps.

Nous sommes assez forts : les 3/4 des soldats de France sont en ligne ; des Anglais, des Bretons, des Belges aussi. Il faut bousculer les Allemands.

Le premier élan doit nous permettre d’atteindre la ligne sur laquelle se trouve leur artillerie… Peut-être suis-je, moi aussi, en train de vivre ma dernière nuit. J’écris sur ma paille, au flanc de la cote 196.

Que Dieu me prenne comme victime propitiatoire si ma mort peut servir au pays et servir mon salut. Je mourrai en paix, sans toutefois avoir pu payer toutes mes dettes envers Dieu ; ceux qui m’aiment essaieront de le faire pour moi. Je mourrai à regret aussi, car je devrai mourir loin de mon pays que j’ai tant aimé, loin de mes parents qui m’ont toujours donné le bon exemple, loin de ma Vedig, la moitié de moi-même, loin de mes deux enfants que j’avais voués à Dieu et à la Bretagne. J’aurais voulu mourir pour la Bretagne, car c’est pour elle que j’ai vécu, mais je mourrai au moins par droiture et par fidélité, deux vertus que j’ai également aimées. Que Dieu vienne en aide à mon pays et aux miens.

Si je meurs, je veux que tous mes biens reviennent à mon épouse, Marie-Louise Le Meliner, sans discussion ni restriction. À elle incombera la tâche de subvenir aux besoins de nos enfants et de mes parents.

Que Dieu me garde, si telle est sa volonté. Bénie soit cette volonté, quelle qu’elle soit. Saint-Guenael, priez pour moi ! Sainte-Anne, gardez-moi ! Loeiz Herrieu. Louis Henrio.

25 septembre 1915

— 1 h 1/4. Nous nous levons et nous préparons à gagner notre position.

Clair de lune.

Après le vacarme dans lequel nous avons vécu les jours derniers, marcher cette nuit est un plaisir : on n’entend plus la moindre détonation.

Au loin, devant nous, des éclairs comme si cent phares jetaient leur éclat.

Nous voici dans la Vallée des Pins où nous allons attendre l’heure prévue pour avancer.

Il est environ 3 heures.

À 4 heures, les 4 pièces de 105 qui sont près de nous se mettent à cracher leurs obus en direction des lignes ennemies.

Vers 9 heures, toute l’artillerie est entrée dans la danse. C’est l’heure. Nous avançons. Par des tranchées qui semblent ne devoir jamais aboutir nulle part, nous gagnons, en passant entre des pièces d’artillerie, la hauteur qui fait face à la Main de Massiges.

— À droite de Massiges, une petite ferme détruite ; à droite toujours, Virginie endommagée. — Villesur-Tourbe. — À gauche, Minaucourt. L’endroit est plein de troupes, d’artillerie.

Les salves se succèdent, ininterrompues, comme s’il s’agissait de tirs de fusils. Nous escaladons la colline. Les nouvelles sont bonnes : les nôtres ont atteint le sommet de la Main de Massiges et nous n’aurions qu’une cinquantaine de blessés.

Nous avançons par des boyaux où courent des quantités de fils téléphoniques et nous apercevons, avec plaisir, la Main de Massiges sur laquelle on reconnaît distinctement des soldats français ; ils signalent par gestes à l’artillerie qu’elle doit allonger son tir.

Impossible pour nous de nous approcher encore plus avant. Nos soldats sont actuellement occupés à nettoyer les tranchées conquises. Ils jettent des bombes dans les abris qu’on voit sauter d’ici. On entend aussi des tirs de fusils. Peu importe : les nôtres sont maintenant sur le sommet.

Dans l’après-midi, l’artillerie allemande tente d’empêcher notre cavalerie de contourner Massiges par la droite ; les tirs sont nourris, mais la plupart des projectiles tombent dans les labours. Pouf ! Un peu de fumée et c’est tout.

La journée se passe comme cela, sous les obus qui bruissent au-dessus de nos têtes. Certains sifflent comme des oiseaux ; d’autres (les gros) soufflent comme des trains.

On a du mal à trouver son chemin dans ces tranchées. Des prisonniers descendent de la colline et viennent passer près de nous. Certains sont tout jeunes ; ils ont l’air tristes, ont mauvaise mine ; certains sont blessés… (La pluie.)

Nuit pitoyable passée sur quatre planches instables dans le vacarme ininterrompu des obus qui continuent se croiser audessus de nos têtes.

26 septembre 1915

— Ce matin, les choses se présentent on ne peut mieux. Le temps est beau et clair : on va pouvoir faire du bon travail.

Il paraît qu’on aurait avancé partout ; loin même par endroits. On va encore attaquer dans notre secteur aujourd’hui. Au fur et à mesure que les nôtres progressent, qu’ils ont dépassé les premières lignes, ils descendent dans la vallée en se cachant derrière les arbres, les haies. Ils se dissimulent au maximum dans la pente et, quand les Allemands ne tirent plus, ils s’élancent vers le sommet pour aller déloger l’ennemi. Ils s’accrochent à la pente tels des essaims d’abeilles.

Certains d’entre eux, hélas ! y perdent la vie. D’autres reviennent, certains légèrement blessés, conduisant des prisonniers ; ils sont visiblement fiers.

Beaucoup sont passés ainsi dans le courant de la journée ; dans la soirée, c’est un des nôtres, blessé aux jambes, qu’un prisonnier allemand aide à marcher.

Les morts ne sont pas nombreux. Beaucoup de blessés, par contre, que des prisonniers allemands transportent sur des civières. Des soldats insultent les prisonniers, leur jettent de la terre ou des pierres. Ils sont presque tous bien jeunes, blancs sous la couche de craie qui les recouvre suite au bombardement qu’ils ont subi.

Un commandant de la coloniale a été tué. De toute la journée, on n’a pas cessé d’apporter des corps au pied de la colline ; on les enterre dans le petit vallon, face à l’endroit occupé par notre 1ere section.

Vers le soir, je suis témoin d’une attaque lancée par les nôtres.

La lune se lève au-dessus du « pouce ». Une moitié est couverte par les nuages noirs ; l’autre moitié est d’un rouge sang…

Tirs de fusils, tirs d’artillerie et de mitrailleuses. Ballet incessant des fusées.

Là-bas, vers l’Argonne, ça n’a pas l’air de plaisanter non plus. Les Allemands n’entendent pas se donner pour battus. Par dépit sans doute, leur artillerie lourde bombarde un peu au hasard, à gauche et à droite, nous balançant les obus par centaines.

2 morts dans la 1ere Cie. Les hommes ont dû aller jusqu’à Massiges ravitailler la Coloniale en grenades ; aucun abri.

À neuf heures, ordre est donné d’aller au ravitaillement. Il pleut. Les voitures se sont embourbées. Les chevaux ne tiennent pas sur leurs pattes. Ils rentrent à une heure !

27 septembre 1915

— Les choses reprennent du matin. Comme les Allemands ne veulent pas reculer, on les pilonne généreusement...

28 septembre 1915.

— Matin. Les Allemands enterrent nos morts en face de nous ; le nombre de tombes a augmenté.

Une partie de notre artillerie lourde a pris position sur la main de Massiges et tire sur les Allemands. Vers Beauséjour, les tirs sont ininterrompus. On nous dit que l’ennemi continue de reculer.

Vers midi, il bombarde Massiges et les environs ; une véritable pluie d’obus. Nous recevons l’ordre de nous porter en avant pour occuper ce qui était la première ligne dans le bourg de Massiges.

Et dire que je viens tout juste de finir d’arranger mon abri ! Je m’étais fabriqué un lit moelleux avec ma toile de tente tendue sur deux perches de bois. J’avais même réchauffé mon repas dans mon assiette avec un peu de beurre…

Départ vers midi. Les Allemands intensifient leurs tirs. Les obus tombent tout autour de nous sans arrêt ; des fusants, des percutants. Les éclats fendent l’air en bourdonnant comme des guêpes enragées. Nos canons ne restent pas sans répondre. Jamais, je n’ai entendu un tel vacarme. On croirait rêver.

Un homme de la compagnie est blessé à la tête par un éclat ; blessure sans gravité. Sur la route, des cadavres d’hommes, des cadavres de chevaux, des fusils, des effets… Ils nous canardent avec des obus à gaz : il faut utiliser nos tampons.

Nous sommes arrivés. Notre abri est creusé profondément dans le sol et recouvert de trois couches de bois, de terre, de métal ; ici, nous ne courrons aucun risque.

Je vais au ravitaillement à 180, à 9 heures et demie. Le bombardement ennemi a cessé. Notre artillerie continue de progresser. Les hommes sont réquisitionnés pour approvisionner en cartouches les jeunes qui besognent devant nous. Les Boches reculent.

Encore un homme blessé par balle, à l’épaule.

29 septembre 1915

— Matinée calme. Le bal reprend à 11 heures.

30 septembre 1915

— Tous les soirs, il faut aller au ravitaillement à 180. Que de monde, de voitures, de blessés. Sur la route, 15 cadavres de chevaux. Pas de répit dans la bataille. Les Allemands reculent, mais n’en continuent pas moins à nous marmiter.

1er octobre 1915

— Devant notre abri, des morceaux de la cloche de l’église fondue en 1870 !

— À midi, j’ai fait un déjeuner du tonnerre : un bifteck avec des pommes de terre, du vin et des pommes (abattues par un obus !). Voilà bien longtemps que ça ne m’était pas arrivé. Pendant mon repas, j’ai lu, dans la Revue Hebdomadaire, un article qui traitait de la beauté de la Joconde.

2 octobre 1915

— Un obus est tombé sur le seuil de ma cave ; le mur s’est effondré sur mes affaires. Moi, j’étais couché un peu plus loin. Pas de mal, Dieu merci !

3 octobre 1915

— Triste dimanche... Pas de messe. On nous rend nos couvertures. L’artillerie ne chôme pas.

4-5 octobre 1915

— Comme chaque jour, nous entendons le ballet ininterrompu des obus au-dessus de nos têtes. Des gros, des petits ; chacun d’entre eux fait un bruit bien particulier, aussi effrayant que celui de la charrette de l’Ankou...

À 5 heures de l’après-midi, les gros calibres se font plus nombreux. Quand ceux-là se mettent de la partie, on peut être certain qu’il va se passer quelque chose.

Dans la soirée, on nous donne l’ordre de faire nos sacs. Vers 3 heures du matin, le 6, l’artillerie se met à vomir ; pilonnage ininterrompu trois heures durant. Puis la canonnade diminue d’intensité ; on entend la fusillade, les mitrailleuses.

À 8 heures, nous sommes toujours en alerte, prêts à faire mouvement. Les Allemands nous envoient de gros calibres. Chacun attend avec une impatience mêlée de crainte que nous parvienne quelque nouvelle de ce qui se passe : nous sommes en effet derrière la colline et ne savons pas du tout ce qui se joue de l’autre côté, là où on se bat, justement.

Le soir, en allant comme d’habitude au ravitaillement, ceux qui viennent de la Chenille nous racontent que nous avons gagné puis reperdu cet endroit à cause de nos 75 qui ont tiré sur les nôtres. Comme l’officier assurant la liaison artillerie avait été tué, plus personne ne pouvait transmettre les signaux aux batteries.

Sur les 200 hommes que compte une compagnie, seuls 25 sont revenus alors que le terrain avait été conquis pratiquement sans qu’il y ait eu de blessé.

7 octobre 1915

— Il reste des chats par ici (5 ou 6) qui se nourrissent de ce que leur donnent les soldats avec qui ils dorment et à qui ils refilent leurs puces. Temps superbe. Des avions se tirent dessus.

8-9 octobre 1915

— Toujours très beau temps ; toujours autant de vacarme.

Un de nos hommes se trouvait à proximité de la roulante quand il a entendu une marmite arriver. Croyant se mettre ainsi à l’abri, il s’est mis à courir sur le versant de la colline où il tombé, raide mort, le crâne fendu par un éclat de fonte.

On a enterré son corps au pied de 180. Gouelo ; le plus peureux de toute la compagnie ; toujours à vouloir se cacher...

Messe à 8 heures dans un abri profond recouvert de métal, de bois et de terre. Une toile de tente posée sur une planche. Deux assistants : celui qui répond la messe et moi. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a gardés sains et saufs.

D’autres hommes ont été tués en même temps que Gouelo. Des chevaux aussi.

10 octobre 1915

— Messe à 8 heures. Cantiques en breton. Toujours très beau temps. Dans l’après-midi est passé un groupe de 24 avions ; on aurait dit une nuée de moustiques. Malgré les tirs de l’artillerie, ils allaient vers les lignes allemandes.

Allez donc, oiseaux légers, réconforter nos soldats et les civils qui sont là-bas sous le joug des Germains. Allez semer l’épouvante au milieu de ces sauvages qui ont détruit ce pauvre pays...

11 octobre 1915

— Soirée. Journée calme, si on excepte les obus qui sont tombés aussi dru que d’habitude ; peut-être même plus drus encore. Mais on y fait de moins en moins cas : on s’habitue au vacarme de la canonnade comme à d’autres bruits.

Dans la soirée, on nous a avertis qu’on pouvait à nouveau aller acheter de quoi améliorer l’ordinaire de la compagnie.

Il était temps. Tout le monde en avait assez de la soupe et de la viande bouillie à tous les repas, sans exception.

C’est moi qui suis chargé de cela pour la compagnie. Je suis donc parti ce soir avec le Ravitaillement, à travers champs, pour gagner Maffrécourt. J’ai fait le chemin allongé sur quelques sacs vides dans le fond d’une voiture.

Même si je somnole, je me rends cependant compte de l’étrangeté du voyage que je suis en train de faire. Impossible d’emprunter les routes : elles sont bombardées par l’artillerie allemande.

Impossible de faire de la lumière : on serait aperçu. Nous allons donc dans l’obscurité totale.

Parfois, la voiture tombe dans un trou d’obus et, comme il a plu un peu, les chevaux glissent, tombent à leur tour.

À peine a-t-on réussi à se sortir, après mille misères, de ce mauvais pas, voilà que la voiture se prend dans une ligne téléphonique. Une autre histoire.

Brusquement, un éclair jaillit à proximité. Une pièce de gros calibre tire ; la terre tremble, les oreilles cornent sous l’écho de la déflagration. Éclairs à gauche, éclairs à droite ; bruit devant, bruit derrière ; dans la nuit, cinq ou six projecteurs dont les faisceaux balaient, comme autant d’yeux, la profondeur noire du ciel.

De trou en trou, de champ en champ, d’ornière en ornière, jeté d’un côté, roulé de l’autre, on finit par atteindre Maffrécourt sans dommage (chose étonnante !).

Encore un kilomètre avant le parc des voitures. Il pleuviote. Nous y voilà tout de même. Je m’installe sous une voiture, sur un peu de foin, et m’enroule dans ma couverture que j’ai bien fait de prendre. Bonne nuit de sommeil malgré la médiocrité de mon lit.

12 octobre 1915

— Le bruit des obus de gros calibre allant vers Maffrécourt et La Neuville m’a réveillé ce matin. C’est comme cela tous les jours, paraît-il.

Il a plu. Le parc à voitures est boueux. Les gens ont passé la nuit dans les voitures ou sous leur toile de tente. On avale un café, sous la pluie, avant de nous mettre en route vers La Neuville-au-Pont et Chaude-Fontaine.

Je me sens bien ; je suis heureux d’avoir pu quitter ainsi la gueule du loup. Et puis, cette partie-ci de la Champagne est plus riche. Nous sommes sur les rives de l’Aisne. Il y a des arbres, des fruitiers, des parcelles de légumes, des prairies.

On n’a plus devant les yeux la terre d’un blanc de neige de Massiges. Les arbres sont de belle taille ; ni petits ni rabougris comme ceux de la Champagne pouilleuse !

Ste-Menou est une petite ville qui devait être bien pimpante autrefois, avant la guerre. Actuellement, elle fourmille de soldats et les cognes y règnent en maître. On peut cependant s’y promener et on y trouve facilement ce qu’on est venu chercher. On vend du cidre nouveau ; il est aussi épais que celui qu’on fait en Bretagne.

Je fais le tour de la motte — on dirait une taupinière — qui se trouve au cœur de la ville ; sur le sommet s’élève une église entourée d’arbres. Ici, comme à Fismes ou bien encore à Doullens, tout le monde tient commerce et, dans chaque maison, on vend de tout... Le plus cher possible.

22 sous la boite de fromage ; 14 sous le litre de vin, 22 sous les 100 kg de pommes de terre, 8 sous le kilo de carottes, 10 sous les oignons, 44 sous la douzaine d’œufs ! ! Si vous voulez manger quelque chose, vous achetez ce qu’il vous faut dans une maison et vous ressortez le manger dans la rue !

Les constructions ne paient pas de mine ; il n’y a guère que celles qui se trouvent sur la grande place qui aient une certaine taille, une certaine allure. Il est vrai que la pierre à bâtir est plutôt rare par ici. Les façades sont faites en briques classiques, les autres murs avec des briques de terre séchées au soleil. En deux ou trois endroits, quelques maisons abîmées par des tirs d’artillerie ; des dégâts très légers, finalement.

Retour par Maffrécourt, la Vallée des Pins, Minaucourt. En chemin, rencontré des soldats, dont des noirs.

À proximité de Minaucourt, on a ouvert un nouveau cimetière qui contient déjà une foule de tombes. Nous voilà à nouveau au pays de l’Ankou. Minaucourt est également presque complètement détruit. L’église est encore à peu près intacte ; une autre maison également, assez belle, au bord de la Tourbe.

Nous rentrons finalement à [... (?)] nuit.

J’apprends qu’un homme de la compagnie a encore été tué sur le Promontoire (Royer, un célibataire). Deux blessés. J’ai bien dormi la nuit suivante.

13 octobre 1915

— Ça tonne toujours. Beau temps. Rien de nouveau. L’artillerie allemande a intensifié ses tirs. Qu’est-ce qui leur prend ? Ils ne voient pas où ils tirent et, quand ils tuent quelqu’un, c’est vraiment pur hasard...

14 octobre 1915

— Nous avons reçu aujourd’hui l’ordre de redescendre à Courtémont, au repos. Le second bataillon vient nous relever.

Il était temps que nos hommes soient remplacés, retirés des trous où ils vivent : ce matin, 22 d’entre eux ont demandé à voir le médecin. Il est vrai que ce qu’on attend d’eux n’est pas de tout repos.

Vers le soir, ils vont régulièrement entre nos lignes et celles des Allemands pour creuser de nouvelles tranchées, nettoyer les anciennes. Pour travailler, il leur faut souvent se mettre à quatre pattes dans les trous pour éviter les éclats des obus qui explosent autour d’eux ou bien encore les balles de fusil qui passent en miaulant.

À 11 h et demie, je pars en avant préparer les cantonnements de la compagnie. Le temps est lourd ; je suis trempé de sueur.

Passage à travers champs. Toutes les pentes sont creusées ; de véritables tamis. Il n’en est pas une seule qui ne soit couverte de trous, peuplée d’hommes-fourmis.

Certains préparent leur repas. On moud son café en broyant les grains sous la crosse de son fusil !

Certains lisent leur courrier ou l’écrivent, d’autres nettoient leurs vêtements, font leur lessive. Nous occuperons les quartiers de la 7e. Il va falloir attendre longtemps : la 7e ne quittera pas Courtémont avant 8 heures et les nôtres ne pourront pas partir avant qu’elle n’arrive pour les relever.

15 octobre 1915

— 5 heures du matin. Pour la troisième fois, je vais attendre la compagnie sur la route. Elle arrive enfin ; sauf la section de l’adjudant qui s’est perdu en route. Le pauvre homme est incapable de s’orienter, même avec sa carte et la boussole qu’il s’est achetée... Il rejoint finalement à 6 h 30 et chacun peut alors prendre un peu de repos.

16 octobre 1915

— À Courtémont, il tombe tous les jours une douzaine d’obus entre 5 et 7 heures. Nous les avons entendus siffler ce matin. On saute vite fait dans les boyaux ! Il faut cependant dire que le tiers d’entre eux n’éclate pas. Ils sont conçus pour n’exploser qu’après avoir pénétré dans le sol ; en fait, ils font souvent long feu.

Un soldat qui passe à côté de mon abri après le tir me dit : « Alors fourrier ! Ils ont fini de meugler ». (Les obus meuglent comme des taureaux quand ils s’approchent.)

17-18-19 octobre 1915

— Repos pour les hommes. Ils fabriquent des bagues à tour de bras. Même les plus malhabiles obtiennent des résultats étonnants. Ils ont ramassé de l’aluminium après l’attaque et maintenant, ils ne cessent de fondre, de scier, de gratter.

Ça génère aussi un petit commerce. Certains vendent des fusées d’obus, d’autres les fondent et vendent la partie creuse pour en faire des bagues. D’autres se sont spécialisés dans le sciage, d’autres dans le façonnage, dans la finition, dans le polissage ! ... Le pire, c’est que cela peut également mal tourner parfois.

Hier, une fusée d’obus qui contenait encore du fulminate a explosé entre les mains d’un de nos mitrailleurs le blessant à la main et au visage... Il est mort le lendemain.

Nous avons reçu la nouvelle : on va retirer de leur poste les plus jeunes des secrétaires pour les remplacer par des soldats plus âgés ou des pères de famille. Cette annonce satisfait tout le monde, car c’était une honte de voir tous ces petits messieurs qui étaient parvenus à s’embusquer loin du vacarme et du danger.

J’ai eu l’occasion, ces jours-ci, de parler à des gars du 62e qui sont venus nous rendre visite.

Beaucoup de soldats âgés ont été affectés à leur régiment ; des hommes qui étaient restés à l’arrière jusque là. Les voilà bien attrapés, eux qui croyaient pouvoir s’esquiver comme cela.

Tout ce que l’on voit montre combien le patriotisme était un sentiment bien peu partagé dans la population. Si la loi n’avait pas fait obligation pour tous de servir à l’armée, il est certain que la France aurait été fichue ; jamais on n’aurait trouvé assez d’hommes pour aller la défendre de leur plein gré.

Ce qu’on entend dire prouve également qu’on a heureusement pu compter encore sur les Bretons cette fois-ci pour faire reculer les Allemands. Le haut commandement de l’armée n’a plus aucune confiance dans les bavards du Midi. Quand on en a le plus besoin, ils s’échappent...

Demain, le 20, nous retournons à la cote 180.

20 octobre 1915

— Ce matin, on célèbre à l’église un service mortuaire pour tous ceux qui ont récemment perdu la vie.

Causé avec M. Thubé, le secrétaire de l’évêque, actuellement aumônier d’une division qui se trouve dans les environs. Il a entendu dire que nous allions partir au repos plus loin, en arrière... Voilà une nouvelle à laquelle je ne croirai que quand je verrai la chose réalisée.

Départ à une heure pour aller repérer les positions que devra occuper la compagnie. L’adjudant qui nous conduit est un bon gars, bien brave, qui sort de l’école de sous-officiers, mais il ne sait pas vraiment par où passer ; il nous fait faire 3 km de trop ! ...

En chemin, rencontre avec des territoriaux du génie chargés de casser des cailloux et de réparer une route.

À chacun sa peine, à chacun sa tâche. Ceux-ci sont très occupés à... limer ! ...

À Minaucourt, des marins sont en train de finir d’abattre une maison déjà bien endommagée ; pour se faire un abri sans doute.

La compagnie stationne à 180, sur le flanc sud. Ce ne sera pas désagréable s’il ne nous arrive rien de fâcheux par ailleurs. Je coucherai dans un trou de 2 mètres de profondeur creusé dans la colline. Il y fait bon ; j’y serai bien tranquille : tout ce qu’il faut pour être heureux ! Notre artillerie tire, tire. La terre en tremble. On en a mal à la tête !

La compagnie arrive à 1 heure et chacun est logé.

21 octobre 1915

— Nous sommes réveillés ce matin par le vacarme épouvantable des marmites qui s’en vont tomber au bas de la pente au flanc de laquelle nous sommes. L’écho est très clair et, à chaque explosion, il se propage par la vallée pour se répercuter ensuite d’une colline à l’autre pendant un long temps... Jamais je n’ai jusqu’ici entendu des tirs faire un tel vacarme...

Beau temps. Quel bonheur de pouvoir rester comme cela, en plein soleil !

22-23-24-25 octobre 1915

— Rien de neuf, sinon des tirs très nourris vers Mesnil où nous avons progressé un tout petit peu.

26 octobre 1915

— Il est tombé environ deux douzaines d’obus sur 180 ; l’un d’entre eux est arrivé tout droit sur l’endroit où se trouvent les chevaux de la 2e Compagnie. Un cheval a été coupé par la moitié, des morceaux de son corps dispersés un peu partout. On a trouvé sa queue à 200 m du point d’impact.

Ce soir, nous retournons à Courtémont.

27 octobre 1915

— Paperasse toute la journée. Les ordres se succèdent sans arrêt. J’ai eu froid.

28 octobre 1915

— Il pleuviote.

29-30-31 octobre 1915

— On gèle. On va prendre une douche ; payé par le Con. Gal du Morbihan. Hangar glacial ; bonne douche cependant.

1er novembre 1915

— Nous allons remontons prendre notre position là-bas, à 180. Il pleut à nouveau. Nuit noire. On cherche la guitoune dans l’obscurité. Des abris sales dans lesquels on a ch... Dormi dans une sape de 5 ou 6 mètres. Me suis affalé dans la boue ! ... Incroyable comme ça glisse. Les hommes rejoignent, éreintés, trempés... Quelle pitié !

2 novembre 1915

— Fête des Trépassés. Temps sombre, sombre.

3 novembre 1915

— Il fait meilleur. On prend nos repas debout, dans un trou à flanc de 180. On mange froid. Nous, on ne s’en fait pas trop, mais les petits messieurs, les délicats... Ceux-là n’apprécient pas du tout le séjour.

4 novembre 1915

— Dans la soirée, une fumée s’élève soudain du côté de Maison de Champagne ; elle s’en va tomber sur les hauteurs de la Main de Massiges. Fumée noire, flammes. Les Allemands sont certainement en train de nous jouer un mauvais tour. Soudain, notre artillerie se met à cracher le feu. Les mitrailleuses, les fusils entrent en action. Finalement, le coup s’est soldé par un échec, à ce qu’il paraît.

Le lendemain, nous leur donnons la monnaie de leur pièce et ils doivent prendre la fuite à leur tour.

Quelle guerre effroyable ! Nos hommes doivent aller deux ou trois fois, de jour comme de nuit, approvisionner les soldats qui tiennent la première ligne en grenades et en nourriture.

Deux ont été blessés, l’un à la tête, l’autre à la jambe. Il a fallu lui couper la jambe et il est mort deux jours après. Un autre, qui travaillait avec le 107e Territorial, a été mis en pièces par un obus tombé tout droit sur son abri.

Les Allemands attaquent sans désemparer et nous leur répondons à chaque fois. Quel vacarme !

5 novembre 1915

— On nous réveille pour nous dire que nous retournons cette nuit-même à Courtémont. Un repos qui commence bien ! Les hommes doivent, avant de descendre, monter des grenades jusqu’aux premières lignes. Moi, je m’en vais avec la cuisine.

Comme les chevaux se trouvent dans la Vallée des Pins, il est une heure du matin avant qu’ils ne nous arrivent au pied de 180.

Ajoutons à cela qu’un homme de la 5e, assis auprès de nous, ne retrouvait plus son fusil ; il en a pris un autre posé contre le talus, mais, en le saisissant, il a malencontreusement appuyé sur la gâchette et le coup est parti. Si l’arme avait été pointée dans notre direction !

6 novembre 1915

— Arrivée de la compagnie à Courtémont à 4 heures et demie. Encore une drôle de nuit pour nos pauvres gars !

7 novembre 1915

— Du travail administratif par dessus la tête. J’en ai au moins pour trois jours avec cette fichue paperasse. On parle de nous envoyer au repos, à l’arrière. Comment y croire ? On nous l’a si souvent dit sans que...

Le 35e est arrivé ici. Beaucoup de Bretons du Trégor, de Cornouaille et du Léon. En fait, on a maintenant affecté des Bretons un peu partout... Les autres ne valent pas tripette.

Au rapport, on nous a lu aujourd’hui que les permissions ne seraient plus autorisées pour les hommes originaires des régions limitrophes de l’Espagne sans l’aval du général commandant la région militaire où vivent leurs familles. Ils désertent et se réfugient en Espagne ! ... Voilà qui ne fait guère honneur aux régions méridionales.

On ne trouverait pas beaucoup de gens pour agir de la sorte parmi les soldats bretons, même s’ils pestent tout leur saoul contre la guerre.

8-9-10 novembre 1915

— Repos pour la compagnie. Personne n’ose pourtant se lancer dans sa lessive : la division à laquelle nous sommes rattachés est ramenée en arrière ; nous espérons bien la suivre. On parle de Ste-Ménéhoulde...

11 novembre 1915

— Exercice de tir pour la compagnie ce matin.

Hier au soir, le lieutenant-colonel Colombani de Niolo a fait parvenir un mot demandant qu’une voiture aille prendre ses affaires à 180, car le 88e quittait définitivement le secteur.

Ce matin, nous apprenons que nous sommes rattachés à l’autre division et que nous retournons à 180 ce soir ! ... Il pleut. Les hommes rentrent ; ils se sont fait tremper pour rien, car l’exercice était prévu pour apprendre à tirer à ceux qui ne le savent pas.

En fait, on fait tirer n’importe comment, sans que qui que ce soit contrôle les cibles. Autant aurait valu rassembler tout le monde une nuit de pleine lune pour leur faire tirer sur la lune ! Mais voilà : c’est ainsi qu’on applique toujours les ordres dans notre métier ! ... Ce que les hommes y ont gagné, c’est une saucée.

Par ailleurs, apprendre en rentrant qu’ils vont devoir repartir dans la gueule du loup ne les réjouit pas vraiment, croyez-moi ! ... Comme toujours, nous partons en avant avec le campement. Quels chemins ! ...

La compagnie rejoint dans la nuit, vers 7 heures. Dans quel état, Seigneur Dieu ! Plusieurs sont tombés à de multiples reprises ! ... Il leur faut maintenant trouver l’endroit qui leur est assigné, car, sans qu’on sache vraiment pourquoi, on n’affecte jamais la compagnie au même endroit.

Les abris sont pourtant les mêmes, la tâche à remplir aussi. Cela ne fait que rendre plus difficile encore le travail de ceux qui sont justement chargés de trouver les abris sans que cela apporte quoi que ce soit aux compagnies.

Voilà également la raison pour laquelle les hommes ne cherchent pas du tout à améliorer leurs trous ; ce qu’ils feraient certainement avec plaisir s’ils étaient certains de les retrouver.

12 novembre 1915

— Nuit de pluie et de vent de galerne. L’eau goutte sur les hommes dans leurs trous. La toile qui bouche l’entrée du mien est tombée et je me suis réveillé à moitié mouillé : la pluie, poussée par le vent, est venue à l’intérieur. Au milieu de la nuit, j’ai dû réparer mon installation dans la boue, sans lumière. Mauvaise nuit ! ...

12 novembre 1915

— Aujourd’hui, on paie l’arriéré de solde. Le capitaine n’a pas voulu qu’on le fasse alors que nous étions à Courtémont pour éviter que les hommes ne se saoulent. Mais ceux-ci, qui ne sont pas plus bêtes que lui, ont, sur leurs économies, acheté du vin bouché. Ils savaient parfaitement qu’ils toucheraient leur arriéré dès le lendemain !

Finalement, peu ont abusé de la bouteille.

C’est avec le vin bouché que les habitants du pays font fortune. Au lieu d’acheter du vin en tonneau, comme celui qu’on vend dans les bistrots, ils préfèrent acheter du bouché, à 0,75 F le trois-quarts, sur lequel ils vont pouvoir faire un joli bénéfice. Acheté 1 F le litre, ils le vendent 3,50 F ! ...

Du vol, tout simplement ! ...

13 novembre 1915

— Il pleut toujours. Toute la colline est détrempée ; nous ne sommes plus que boue sous toutes les coutures. Ça glisse ; impossible de tenir debout sans s’appuyer sur son bâton.

Les hommes transportent du bois toutes les nuits jusqu’aux premières lignes. Une demi-compagnie reste à 180 (repos et garde de la position) pendant que l’autre est donc de travail de nuit.

Comme cela, tous les soirs, jusqu’à 11 h 30, minuit.

14 novembre 1915

— Dimanche. Il neige ! Malgré le froid, elle fond au contact du sol.

M. Le Moigno célèbre la messe dans un abri, sous un toit de tôle. Hélas ! C’est comme d’habitude : sur les 500 hommes ou plus que nous sommes ici, et dont 400 fréquentent l’église le dimanche quand ils sont à la maison, ils ne sont pas douze à assister à l’office.

De toute la journée, nous ne quittons guère nos trous. Il faut dire qu’il ne fait pas beau patauger dehors. Il continue de faire froid et le temps s’est découvert. Sans doute aurons-nous une gelée ce soir.

15 novembre 1915

— Ça a gelé. Voilà la neige. Elle est tombée par averses tout au long de la journée. Comme le sol est encore chaud, ça ne tient pas. Pourtant, tout a été tout blanc pendant environ une heure.

Les guerriers se tiennent bien tranquilles !

Moi, je me suis trouvé une boite percée de trous dans laquelle je brûle du coke pour chauffer mon bureau ; en effet, rester toute la journée assis, sans bouger, à une table installée devant le trou grand ouvert d’une fenêtre dont il ne reste rien n’a rien de bien agréable.

Toutes ces notes-ci, je les écris dans un trou creusé à flanc de colline, dans de la marne. C’est là aussi que je dors sur une poignée de paille. J’y suis bien tranquille. Je n’entends que le bruit de nos pièces installées en face de moi quand elles tirent parfois, la nuit. Alors, la terre vibre et moi, je vibre avec elle. Cependant, ce n’est pas de peur que je tremble : je sais que les canons sont justement là pour assurer ma protection, comme des chiens de garde. Mais, lorsqu’ils se fâchent pour de bon, les entendre est chose autrement plus effroyable.

16 novembre 1915

— La neige n’a pas tenu. Elle a tout de suite fondu en donnant une boue qu’on ne trouve que dans ce pays-ci. Une boue blanchâtre, grasse comme du suint, sur laquelle on glisse comme sur une couche de glace.

17 novembre 1915

— Nous redescendons ce soir. Et par quels chemins !

Arrivée à Courtémont en soirée. Pendant que j’étais en train de chercher où loger la compagnie, d’autres soldats sont passés dans les endroits justement inoccupés pour en emporter le meilleur de la paille. Voilà bien les manières d’ici. Chacun pense d’abord à soi. C’est ainsi que le peu que vous pouvez faire pour améliorer votre état, arranger votre logis est détruit, réduit à néant dès que vous avez le dos tourné...

On a aussi volé la paille du petit abri de papier goudronné que j’avais aménagé. N’importe comment, il y aurait fait vraiment trop froid.

Je me suis finalement trouvé une chambre dans une autre maison abandonnée, au coin des routes de Hans et de Donmartin. C’est là que nous installerons nos quartiers à partir de maintenant. Ce n’est pas extraordinaire parce qu’il n’y a pas de cheminée, mais il reste encore des fenêtres, et même quelques vitres ; au moins, je ne dormirai pas à même la terre.

18 novembre 1915

— Minuit et demi. On m’appelle : la compagnie vient d’arriver. Il fait froid. On conduit rapidement chacun là où il doit aller et, après avoir bu un café bien chaud — qui m’empêchera tout à l’heure de me rendormir — avec le capitaine, je gagne ma couche de paille brisée.

19 novembre 1915

— Mauvaise nouvelle : il est question de retirer du 88e les hommes de la classe 1899 pour les remplacer par des hommes des classes 1893 et 1894 qui servent actuellement dans la coloniale. Ce n’est évidemment que justice, mais devoir nous séparer les uns des autres est pour nous tous un déchirement ; tout particulièrement pour ceux qui doivent nous quitter.

Belle reconnaissance qu’on témoigne ainsi à ces pauvres gars qui ont travaillé d’arrache-pied, sans même aller au repos, depuis 15 mois.

20 novembre 1915

— C’est confirmé : on nous retire la classe 1899. Seuls les hommes du rang sont concernés ; pour le moment, les gradés sont exclus de la mesure. Exécutable dès demain. 38 soldats de la compagnie vont être versés dans le 35e Colonial. Certains en pleurent, car, pour nous, être versé dans l’active signifie faire la guerre sur le champ de bataille, à la baïonnette...

Ils sont si contrariés par la nouvelle qu’ils se mettent à boire ; ils font une de ces vies le soir venu ! ...

21 novembre 1915

— Dimanche. Rassemblement ce matin des hommes qui quittent le régiment (400 environ au total). Ils doivent se rassembler en arrière de notre cantonnement pour être présentés au colonel.

On fait ses adieux à ses connaissances. Beaucoup ont les larmes aux yeux et, lorsque le colonel commande de se regrouper autour de lui, elles sont bien prêtes de jaillir.

Il dit que c’est le cœur serré qu’il voit, lui aussi, ce qui advient, qu’il a fait son possible pour l’éviter, mais qu’il lui avait été répondu que c’était là une chose indispensable, incontournable.

Il pleure, lui aussi, en prenant congé. Il espère seulement que les hommes qui s’en vont se comporteront en bons défenseurs de la Patrie là où ils se trouveront et qu’ils donneront à leurs nouveaux supérieurs autant de satisfaction qu’ils lui ont donnée.

Mais, l’émotion l’étouffe ; il ne peut plus parler. Chacun gagne alors sa place et nous voilà séparés.

Un peu plus tard arrivent les remplaçants, les vieux versés du 35e. Ils appartiennent tous aux classes 94 et 95 ; parmi eux des Bretons du Tregor. L’un d’entre eux est capitaine au long cours : Foricher, de Pleubihan.

Avant la nuit, nous revoyons certains de ceux qui ont quitté le 88° pour la coloniale. Beaucoup d’entre eux ont été affectés comme tringlots, cuisiniers, secrétaires. Ceux-là au moins seront bien mieux là-bas qu’avec nous... Quant aux autres ?

22 novembre 1915

— Ça a gelé. Il fait froid. Je fais du feu dans un brasero : un peu de chaleur et beaucoup de fumée... Mais, à la guerre comme à la guerre ! Avec les pieds enveloppés dans une couverture et le rayon de soleil qui me tombe dessus par les 5 vitres qui restent sur ma fenêtre, je ne suis certainement pas le plus à plaindre.

23 novembre 1915

— Ce soir, on remonte à 180. À notre tour d’occuper les tranchées. Nous commençons à nous y faire, à cette vie. Le pire, c’est la route jusque là bas. Cette fois-ci, on coupe à travers champs. Brume froide ; on ne voit pas à 500 pas de distance. Ça gèle.

Avant d’atteindre le Pont-Jacquin, près de Minaucourt, nous sommes témoins d’une scène pénible.

Un mulet s’est cassé la patte arrière gauche. Il est là, debout sur la plaine, triste et maigre. Tout à côté, trois hommes creusent la fosse dans laquelle le pauvre va être enterré tout à l’heure, peut-être bien tout vif ! L’animal, inconscient de ce qui va advenir, reste immobile, comme s’il était déjà mort. Il regarde la fosse où il sera précipité tout à l’heure. J’ai pitié de lui. Pauvre bête ! ...

C’est devenu plus facile de faire les quartiers : nous allons maintenant aux tranchées et au Promontoire, une fois sur deux La compagnie arrive vers 7 heures.

Je dors dans le trou où se tenait l’adjudant le jour du déclenchement de l’attaque (le 25) ; il est maintenant complètement détruit, mis à part le toit. Avec ma toile de tente, j’ai bouché l’entrée. Je n’ai cependant pu dormir qu’à moitié à cause du froid.

J’avais mis mon sac dans la voiture, mais, comme les chemins étaient verglacés, elle a dû s’arrêter en route. Une collision s’est produite avec une autre voiture durant l’arrêt : une roue de cassée. Voilà pourquoi je me suis retrouvé sans sac, sans couverture. Heureusement que j’avais emporté la vieille couverture du capitaine.

Les officiers, qui attendaient eux aussi la voiture pour souper, ont dû se coucher sans manger.

24 novembre 1915

— Cette affaire de roue cassée m’a poursuivi toute la nuit durant. Aujourd’hui, le capitaine est allé se rendre compte de bon matin. Depuis, il a envoyé le caporal-fourrier prendre les affaires avec des hommes. Quelle histoire ! Tant de tintouin pour une roue cassée ! Plus que n’en aurait coûté mettre une neuve à la charrette !

Je commence à améliorer mon logis. Je colmate. Nos hommes sont requis pour les corvées habituelles : transporter du bois, du métal, des planches aux premières lignes du Bois Vallet. Travail de nuit, comme toujours.

25 novembre 1915

— Je finis d’aménager mon abri.

Reçu aujourd’hui des journaux, des revues : voilà de quoi passer quelques bonnes soirées. On y parle toujours du cidre qu’on pourrait fournir à l’armée, mais les politiciens du Midi trouvent toujours mille prétextes pour décrier la boisson de chez nous. Tous, nous préférerions pourtant un coup de bon cidre au cidre mêlé au vin que nous sert maintenant l’ordinaire.

J’ai fabriqué une table dans mon abri et la première chose que j’écris dessus, ce sont ces lignes. Les Allemands sont bien calmes cette fois-ci.

26-27 novembre 1915

— Rien de nouveau, les réquisitions de travail mises à part : comme les demandes émanent de trois ou quatre autorités différentes, c’est l’anarchie. On nous demande maintenant 100 hommes pour un travail à effectuer dans la journée de demain. Dans un quart d’heure, ce sera l’effectif entier de la compagnie pour la nuit prochaine. Sans queue ni tête.

Le temps s’est bien refroidi. Ça gèle dur. Le pain gèle, l’eau dans les seaux et jusqu’à l’encre au bout de mon stylo. Je dois utiliser mon haleine pour la dégeler ! ...

Le temps est dégagé et les avions tournent dans les airs. On leur tire aussi dessus sans barguigner...

Ce soir, toute la compagnie est requise pour transporter du matériel à l’Index. Sous peu, on va attaquer les Allemands ; on utilisera le chlore. Mais je ne comprends pas pourquoi on a renvoyé nos hommes sans qu’ils aient eu quoi que ce soit à faire. On avait même demandé un renfort de 25 hommes au 2e bataillon.

28 novembre 1915

— De plus en plus froid. On nous informe que 8 hommes venus du dépôt nous attendent à Courtémont. On gratifie les Allemands de bien plus d’obus qu’ils ne nous en balancent depuis quelque temps.

29 novembre 1915

— Nous devions redescendre aujourd’hui, mais le travail presse trop. Il faut transporter des pots pleins de gaz chloré jusqu’en première ligne. Le second bataillon nous a même adressé un renfort de 25 hommes pour chacune des compagnies. Ils se rendent au travail après le repas du soir, vers 6 heures.

Temps sombre ; pluie ; boue. Les pauvres ont passé toute la journée à travailler dehors, sous le temps.

Ils repartent ce soir sous le commandement du lieutenant P. Mais ce dernier, comme presque tous les officiers de la territoriale quand ils arrivent sur le lieu de travail, se retire dans un abri pour attendre que la tâche soit terminée.

D’autres vont conduire nos hommes qui ne connaissent pas bien l’itinéraire à suivre. Ils avancent dans l’obscurité, dans des boyaux pleins d’eau et de boue où ils s’enfoncent jusqu’aux genoux. Ils auraient déjà bien du mal à s’en sortir sans charge, mais le pot qu’ils transportent à deux, accroché à un montant d’échelle, pèse 75 kg.

Des jeunes de l’active font aussi le même travail qu’eux et on en entend qui pleurent tant la tâche est pénible. Certains des nôtres pleurent aussi. Ils n’en peuvent plus de travailler ainsi, jour et nuit, sous le temps.

Retours échelonnés tout au long de la nuit ; certains ne rentrent qu’à 4 heures.

Dans la nuit, on nous annonce que la compagnie redescend demain, après la soupe ! Encore une course en vue. Et la pluie qui n’en finit pas de tomber. On ne peut plus s’arracher les pieds de la boue.

J’ai fait du feu dans mon espèce de cheminée : je suis asphyxié par la fumée.

30 novembre 1915

— Départ de la compagnie prévu à 11 heures. Nous nous mettons en route un peu plus tôt.

Voilà deux ou trois jours que les Allemands marmitent généreusement le pied de 180.

Hier, la coloniale a eu des blessés et des tués. Avant-hier, un obus est venu tomber à côté d’un caporal qui passait à cheval sur la route de Massiges en compagnie d’un camarade qui, lui, cheminait à pied ; le cavalier a été tué, l’autre s’en est tiré sans une égratignure.

Aujourd’hui, c’est le tour d’un soldat de la 8e compagnie qui se trouvait au sommet de la colline. On se fait faucher quand on s’y attend le moins. Les Allemands tapent sur les nôtres vers Ville-sur-Tourbe et le Bois d’Hauzy. De la position qu’ils occupent, ils voient aisément tout ce qui se passe dans cette vallée-ci.

Nous, nous passons à travers champs, en coupant au plus court. En regardant en arrière, on peut voir toute la ligne qui va de Massiges jusqu’à Maison-de-Champagne. Quel pays nu et désolé ! On aperçoit ici et là quelques petits bois, ou plutôt des restes d’arbres hachés par les obus. Toutes les collines sont blanches, retournées par les boyaux creusés, labourées par les obus.

Loin, loin là-bas, à environ 25 lieues, l’Argonne et ses forêts.

Nous arrivons en milieu de journée. Comme nous sommes fatigués, Seigneur Jésus ! Mes chaussettes sont rendues dans un triste état : elles n’ont plus de talon ! Sinon, c’est la même vie qui nous attend ici : de la paperasse, par dessus la tête.

Ces messieurs d’ici ne pensent même pas que nous pouvons être fatigués, que nous avons besoin de nous nettoyer. Eux ne bougent jamais d’endroit et nous, à peine y sommes-nous arrivés, qu’ils cherchent à nous faire passer sous leurs fourches.

1er décembre 1915

— On paie la solde. Bouillasse et paperasse.

2-3-4-5-6 décembre 1915

— On n’arrête pas de noircir du papier.

Ceux qui rentrent de permission avec un jour, deux jours de retard doivent être punis.

Tous reviennent à moitié saouls ; ils rapportent aussi de l’eau-de-vie et, bouteille à la main, ils la font goûter à la ronde.

L’un d’entre eux — un petit malin, celui-là — avait fait viser sa permission et puis s’en était retourné à la maison, ni vu ni connu : il est rentré avec deux jours de retard.

Nous avons encore touché de nouvelles recrues : un homme du Faouët arrivé tout droit de Lorient qui, comme il est le seul à être venu jusqu’à nous, nous chante tous les jours que c’est certainement par erreur qu’il a été affecté ici.

Un autre, antiquaire à Paris, a servi jusqu’ici à Troyes ou bien ailleurs, mais toujours à l’arrière : en voilà un qui va faire une drôle de tête quand il va falloir retourner à 180.

Un nouveau capitaine vient aussi d’arriver à la tête du bataillon. Un bonhomme tout en longueur, triste, maigre, vêtu à la diable d’un pantalon rouge, d’une vieille capote et d’un méchant bonnet de police en drap... Il est pourtant affable ; plus affable en tous cas que son prédécesseur.

Nous avons détaché 28 hommes à Donmartin-laPlanchette voici quelques jours pour décharger des wagons. L’ordre nous parvient d’avoir à remonter à 180 ce soir.

Je m’en vais à midi. Je fais passer l’adjudant de bataillon par le Vallon en Dents de Scie ; le pauvre a peur qu’on se perde... On finit cependant par arriver après trois heures passées à patauger dans l’eau et la boue. Nous restons cette fois-ci à flanc de 180. Quelle boue ! On y enfonce jusqu’aux genoux et puis on y reste, collé. La boue de Bretagne colle ; la boue de ce pays-ci colle cent fois plus.

En venant, certains de nos hommes sont tombés dans des trous : qu’ils sont sales, les pauvres gars ! Sans compter qu’ils ont les pieds abîmés...

6 décembre 1915

— 8 h et demie du soir. La compagnie arrive. À 23 heures, il faut se remettre à la paperasse. Et ça continue d’arriver pendant la nuit.

7 décembre 1915

— Ça reprend dès le matin. La pluie s’est arrêtée. Ce qui n’arrête pas, c’est la canonnade du côté de Tahure et Maison de Champagne ; depuis hier au soir, ça roule sans interruption.

8 décembre 1915

— Les hommes sont occupés aux mêmes travaux, mais, cette fois, ils travaillent de jour ce qui est tout de même moins déplaisant.

Par contre, c’est honteux de demander 100 hommes pour une journée de travail et de les faire aller à un endroit où 20 suffiraient largement à accomplir une tâche qui leur demanderait une ou deux heures... C’est fréquemment que cela se produit et les officiers, qui pourraient au moins le faire remarquer, ne bougent pas de leurs abris : sans doute craignent-ils la boue...

Pendant qu’on les tient ainsi exposés à l’extérieur, il arrive qu’une marmite vienne tomber sur le groupe. Deux ou trois ont déjà été blessés, tués même, comme cela.

9 décembre 1915

— Depuis que nous sommes revenus, la pluie n’a pas cessé. Comme la canonnade qui n’a pas duré vers Maison-de-Champagne où ça tape tous les jours ; nous y avons perdu quelques boyaux qu’on s’efforce maintenant de reprendre.

Aujourd’hui, le nouveau chef de bataillon a fait savoir qu’il était inutile de lui adresser d’Etat Néant concernant les pertes journalières en morts et en blessés. Voilà au moins quelqu’un de plus intelligent que les autres...

C’est honteux de voir comment nous sommes logés ici, dans des trous où il pleut, où on dort pratiquement sur la terre nue. Après avoir été bien mouillé, il faut encore se contenter de ces trous infâmes pour se reposer.

Hier matin, nous avons renvoyé les soldats des classes 1890, 1891 et 1892 que nous avait adressés le dépôt.

Une preuve du désordre qui règne dans ces bureaux-là. J’ai appris aujourd’hui que ceux qui ont quitté le 88e pour être versés dans les 34e et 35e de la coloniale se trouvent en première ligne ; il est prévu qu’ils attaquent demain matin, à 5 heures. On ne peut pas dire qu’ils aient choisi le temps le plus propice à cela.

Je ne crois d’ailleurs pas que cette attaque aura le même succès que les autres : le temps est trop médiocre et les soldats n’ont pas le moral.

10-11-12 décembre 1915

— Il pleut toujours. Toujours de la boue. Il neige parfois. J’ai dû déguerpir de mon trou dans la terre : il fallait sans cesse jeter dehors les blocs qui se détachaient du plafond et j’ai finalement eu peur que tout s’éboule d’un seul coup, m’enterrant ainsi sans autre forme de procès.

Je me suis réfugié au bureau, sur une poignée de paille.

Tous les matins, je sers la messe de M. Le Moigno dans le trou où nous prenons nos repas. Le vent qui souffle rabat la pluie sur nous. L’autel est un morceau de planche posé sur quatre pieux de bois. La boite du nécessaire sert de tabernacle. Une toile de tente en guise de nappe. Pour s’éclairer : une boite de singe contenant du suif. Une petite bougie de cire figure les cierges. De temps en temps, la flamme menace de s’éteindre et je dois la protéger du vent avec la feuille des répons que je tiens à la main.

Aujourd’hui, nous devrions normalement redescendre à Courtémont, mais il se dit que nous resterions ici 12 jours de plus.

Soudain, l’ordre nous parvient vers 3 h 30 ! Départ dans 15 minutes. À toute vitesse, je fais mon sac, rassemble mes affaires et rejoins le campement avec lequel je suis censé faire la route. Je suis parti si précipitamment que les deux hommes qui devaient normalement m’accompagner sont restés en arrière ; ils ne nous rejoindront qu’à Courtémont.

Les chemins sont sales, moins cependant que nous nous y attendions. On a posé de petites passerelles au-dessus des boyaux — inutile en effet de songer à les emprunter actuellement : ils sont pleins d’eau.

Arrivée à 6 h 30 ; la compagnie rejoint vers 10 heures.

13 décembre 1915

— Aujourd’hui distribution de toiles de tente. On nous avait demandé si certaines des nôtres devaient être remplacées. Celles qu’on nous a fournies sont usagées ; en plus mauvais état que celles que nous souhaitions changer. Il a fallu les retourner presque toutes. On distribue aussi des bas et des gants.

14 décembre 1915

— Changement de temps. Il a gelé durant la nuit. Il fait froid à nouveau et devoir passer toute la journée à sa table de travail n’a rien d’agréable.

Le lieutenant Le Petit est parti en permission ; Le Bayon prend le commandement de la compagnie. Avant de s’en aller, il a écrit ce rapport.

15-16-17 décembre 1915

— Rien de nouveau. Ça givre ; il pleut. Il fait froid. Une fois de plus, le bruit court que nous allons partir en grand repos à l’arrière, mais nous avons bien du mal à y croire. On nous enverrait dans le secteur de Meaux.

18 décembre 1915

— Nous n’irons pas à 180 avant demain matin. Il paraît que nous n’y resterons que deux jours seulement, mais comment croire tout ce qu’on raconte ? On dit toujours qu’on nous enverrait aux environs de Meaux.

19 décembre 1915

— Agitation dès le matin. Départ à 6 heures. Comme les chemins sont gelés, ils sont devenus plus facilement praticables.

La compagnie est partie quasiment en même temps que nous. Même si nous allons au Promontoire, nous stationnerons à un endroit différent : nous sommes cette fois sur le flanc nord-ouest. Pas d’endroit prévu pour le bureau ; on finit par l’installer dans le local où se trouvait auparavant le poste du télégraphe optique et qui avait ensuite servi d’abri à l’adjudant de bataillon. Pas mal ; un peu à l’étroit cependant.

Comme d’habitude, le génie en a emporté tout ce qui pouvait encore servir : des deux abris bricolés pour dormir, il ne reste plus que le fil de fer. Je me fais mon lit avec ma toile de tente. Mauvaise nuit ! Il est vrai que je ne sentais pas dans mon assiette. Durant la nuit, j’ai rendu mon repas du soir. Si on ajoute la diarrhée par là-dessus, voilà le bonhomme vidé... Je suis transi de froid dans mon lit.

Immédiatement après midi, les hommes ont été requis pour approvisionner le Bois-Vallet en matériel.

20 décembre 1915

— Du travail et de la paperasse, comme d’habitude. Dans la soirée, on nous apprend que nous quittons le secteur.

Enfin ! Le 111e vient nous relever. Quelle joie ! Tout le monde savoure la nouvelle.

Le 88e a perdu 130 hommes dans ce secteur du front : 32 tués et 98 blessés.

21 décembre 1915

— Ce matin, au lever, tout est blanc ; il fait froid. Il a neigé et ça tombe toujours. Nous devons lever le camp à 11 heures. Ceux qui viennent nous relever font grise mine en découvrant les collines boueuses qu’ils vont avoir à gravir.

Nous, nous partons à 11 heures ; avant le reste de la compagnie.

Toute la campagne est blanche et la marche en plaine est difficile. Nous sommes étranges à voir : la neige nous colle dessus. Je suis bien content d’avoir mon manteau. La compagnie rejoint à 3 heures, mouillée et sale.

On part demain matin. 30 km à faire, mais il paraît que nous serons transportés en camions automobiles.

22 décembre 1915

— Départ à 5 heures. Le temps a changé : il s’est mis au beau. 9 km jusqu’à la ferme de La Planche où des camions automobiles viennent nous prendre.

On passe par Braux, Ste-Cohière, Ste-Ménéhoulde et Vieil-Dampierre ; arrêt à La Neuville-au-Bois, à 11 heures. Le pays est tout de même plus riche que celui d’où nous venons. Dès qu’on descend vers l’Aisne, le changement s’opère. Des vergers de pommiers, des vallées herbues, quelques pièces de terre ensemencées.

On a traversé Ste Ménéhoulde à la vitesse de l’éclair, en éclaboussant de boue le bas des robes des dames qui passaient ! Elles nous ont regardés de travers. Oh, belles dames en dentelle ! Que diriez vous si vous deviez aller là-bas d’où nous venons, au Bois Vallet ou à la Vallée de l’Etang ? ...

Tout au long de ses carnets, Loeiz Herrieu retrace ainsi son parcours dans la Grande Guerre jusqu' au retour tant attendu auprès de sa famille qu'il a choisi de ne pas revoir de toute la durée de la guerre.

Voici les dernières lignes du dernier carnet, écrites sans doute le 19 février 1915, deux semaines après être rentré.

5 février 1919

Notre train est prévu à 3 heures et nous préférons prendre nos précautions pour ne pas le rater, car il y aura sans doute foule à vouloir le prendre.

Il arrive à 4 h et quart, avec une bonne heure de retard… Vraiment, la malchance nous poursuit. Évidemment, c’est avec une heure de retard qu’on atteint à Lorient : il va me falloir faire la route à pied jusqu’à la maison dans la nuit noire.

J’y parviens tout de même vers 9 h 30. Il me faut réveiller tout mon petit monde qui dort déjà.

Les premières personnes que je rencontre, sur la passerelle, conversent en breton. Malgré l’obscurité, je me rends compte que bien des choses ont changé. Mais comme mon cœur se serre en passant devant des endroits que je n’ai pas revus depuis si longtemps !

Les larmes me montent aux yeux. J’ai peine à croire que cette triste vie est enfin terminée. Sans doute est-ce encore un rêve que je fais ! Mais ce rêve se prolongera demain ; il continuera jusqu’à ce que je sois enfin pleinement repris par toutes ces choses qui faisaient autrefois mon quotidien, mes parents, mes chers petits qui ont grandi alors que j’étais loin d’eux ; jusqu’au jour où j’en viendrai à considérer la guerre, à son tour, comme un long et terrible cauchemar dont j’aurai enfin réussi à me débarrasser.

Mais hélas ! M’en débarrasser ne sera pas chose aisée… Je me rends compte maintenant des pertes que cette guerre signifient pour moi.

Je ne me souviens plus de rien.

Tout ce que j’avais construit est à rebâtir, comme si j’avais 20 ans alors que j’en ai 40.

Quel que soit le tour que les choses prendront maintenant, cette triste vie laissera à jamais sur moi les marques de ses griffes. Elles ont pénétré profondément dans ma chair comme dans mon esprit.

Hélas ! Comme pour d’autres, ma vie a été souillée, à jamais amputée de la période où elle aurait justement dû s’épanouir si cela n’avait été.

Merci à Dieu de m’avoir conservé.

Loeiz Herrieu

(Avec l'aimable autorisation de Daniel Carré, son traducteur, et de la famille de Loeiz Herrieu)